名古屋グランパス対ファジアーノ岡山。グランパスさんの得点シーン。下の動画の2:00過ぎ辺りから。

2017明治安田生命J2リーグ 第40節 vs ファジアーノ岡山(A)

ため息が出るほど、綺麗な崩しからのゴールですね。

突然ですが、ここでいきなり話が大きく変わります。最近バスケの戦術本を読みました。サッカーに通じるところも多々あってとても面白かったです。

その中にトライアングルオフェンスという戦術がありました(詳しくはリンクのブログをご参考に)。

2017明治安田生命J2リーグ 第40節 vs ファジアーノ岡山(A)

ため息が出るほど、綺麗な崩しからのゴールですね。

突然ですが、ここでいきなり話が大きく変わります。最近バスケの戦術本を読みました。サッカーに通じるところも多々あってとても面白かったです。

その中にトライアングルオフェンスという戦術がありました(詳しくはリンクのブログをご参考に)。

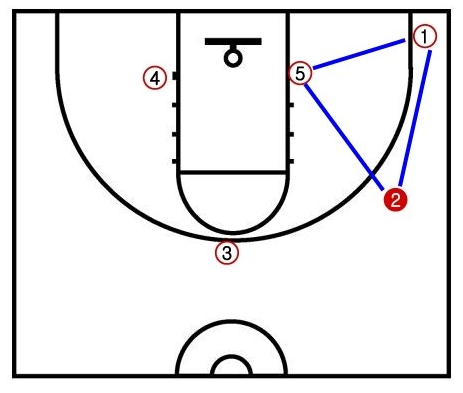

図のようなサイドのトライアングルと逆側の2人の形を基準に相手の守備に応じてボールや選手が動きシュートに繋げる戦術です。

僕の勝手な解釈では、ポジショニングと選手、ボールの動きのパターンによって相手の守備の選択肢を上回りシュートに結び付ける攻撃と理解しました。

この戦術の特徴としてリンク先のブログ内で次のような記述があります。

1.ポジションチェンジ

『トライアングルOFでは、選手の役割は全体として交換可能である。ガードも、フォワードも、センターも、コート上でそれぞれのポジションにとって典型的とされる場所だけでプレーする必要はない。そういった場所は、どのプレイヤーによっても埋めることができる。』

2.スペーシング

『スペース(Space)とは、隣のOFとの距離のことで、トライアングルOFは、とても良いスペーシングでプレーすることができます。一般的に、良いスペーシングとは、OF同士の距離が5mほどだと言われています(NBAや高校などコートの大きさが変わるアメリカでは、4.5~6m)。トライアングルOFでは、三角形(トライアングル)を作ることで、良いスペーシングでプレーすることができます。 』

3.パッシングスキル

パスを繋げるために必要な技術ですね。スキルの内容はブログ内の通りです。サッカーで言えばいわゆる「止めて、蹴る」です。

そこで話を戻し、再び始めのグランパスさんの得点シーンを見てみます。バスケのトライアングルオフェンスはもっとシステマチックな攻撃だと思うのですが、ボールが動いていく原理みたいなものは近いものが見られるのではないでしょうか。

ボールホルダーを頂点に選手が入れ替わりながら三角形を形成していく。

三角形を作ることで、選手間にほどよい距離が保たれパスコースとスペースを作っている。

味方にパスを繋ぐために必要な技術。

さらに言うと、バスケの基本的な動き見ることができます。

ボールホルダーを頂点に選手が入れ替わりながら三角形を形成していく。

三角形を作ることで、選手間にほどよい距離が保たれパスコースとスペースを作っている。

味方にパスを繋ぐために必要な技術。

さらに言うと、バスケの基本的な動き見ることができます。

佐藤寿人が味方の外側を回るのはロブオフ(味方のボールホルダーの近くを通りマークを外す動き)、そこから裏でフリーになったのはバックカット。④の選手がゴール前に出て行ってDFを下げたのはダウンスクリーンの効果で③の青木のためのスペースを作り、青木はシュートを打つ前にVカット(フリーになるためVの字を描くように一度前に出てから引いて受ける動き)を入れています。

バスケットボールはサッカーに比べると狭いエリアでタイトなマークがついているという条件の中で戦術が組み立てられています。

かたやサッカーでも守備戦術が発展していき以前に比べてどんどん自由にプレーするスペースは狭くなっていっています。

そのような流れの中でバスケとサッカーの攻撃戦術はこれから共通する部分が増えてくるのかなあと思いました。

僕は影響を受けやすいたちなので、覚えたことを無理目にこじつけているのはわかっています。そこは日記代わりの個人ブログとして大目に見てください。