第10節の相手はいわきFC。第9節終了時点で3勝2敗4分の10位。昨年は清水と2度の対戦でいずれも大敗している。

清水は前節、甲府に劇的な勝利を収めて首位に浮上。欠場していた選手も戦線に復帰し、雪辱を期すいわきFCをフルメンバーで迎え撃つ。

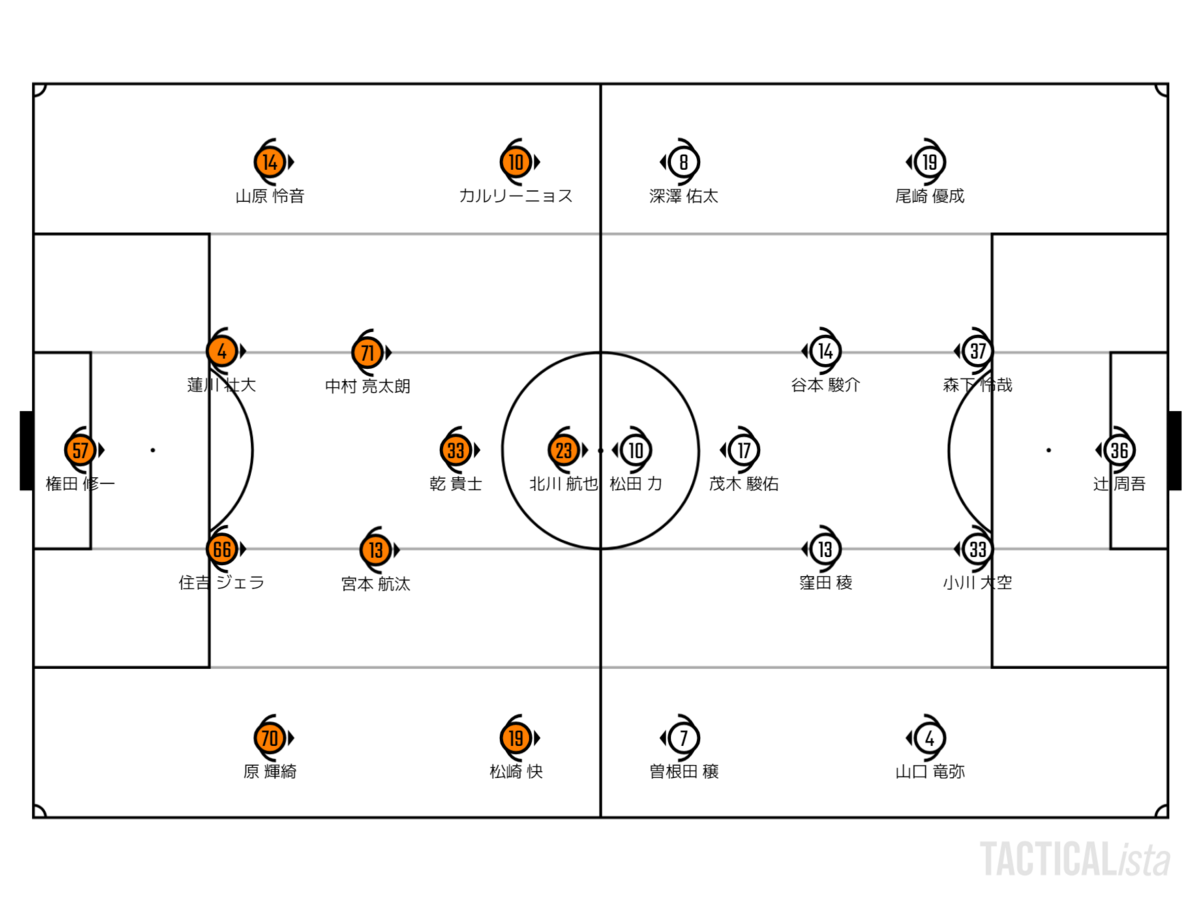

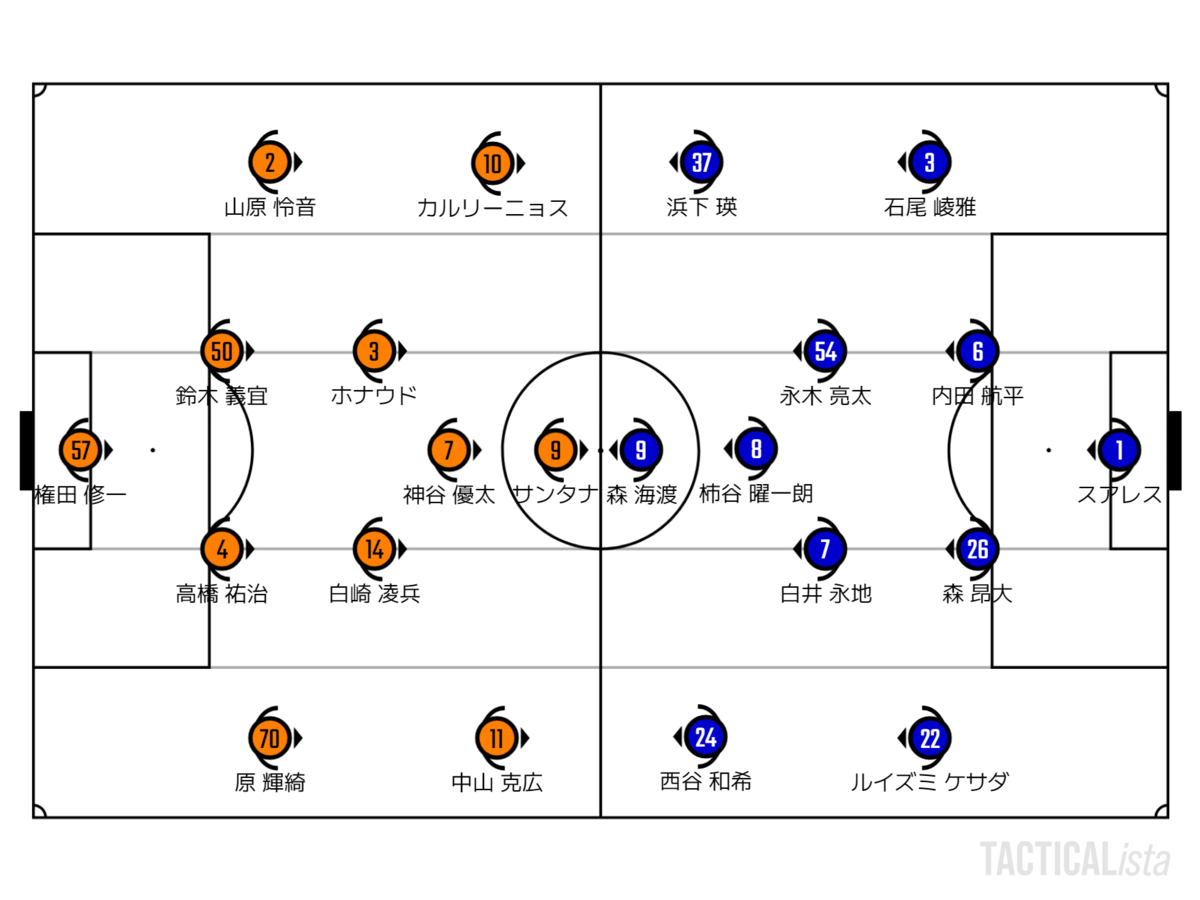

(いわきは3-4-2-1かも)

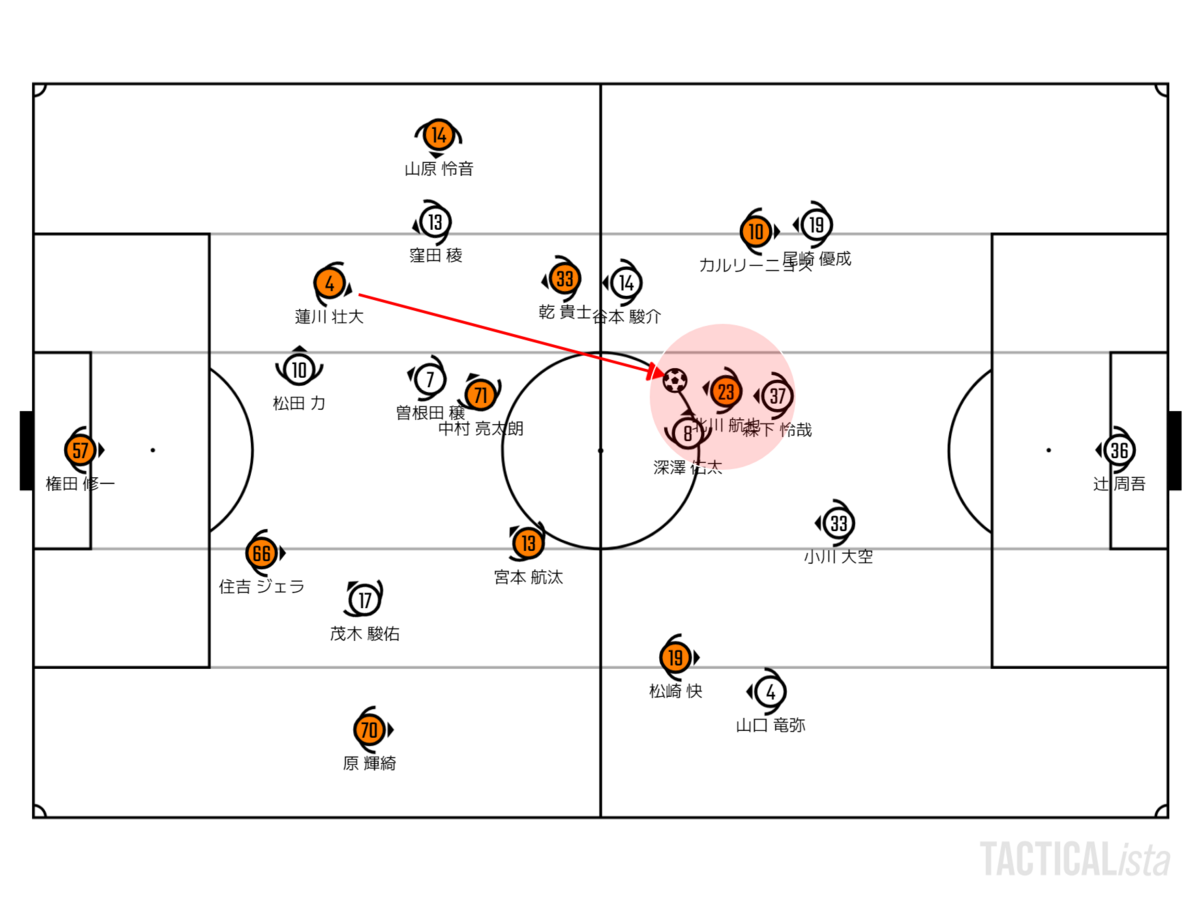

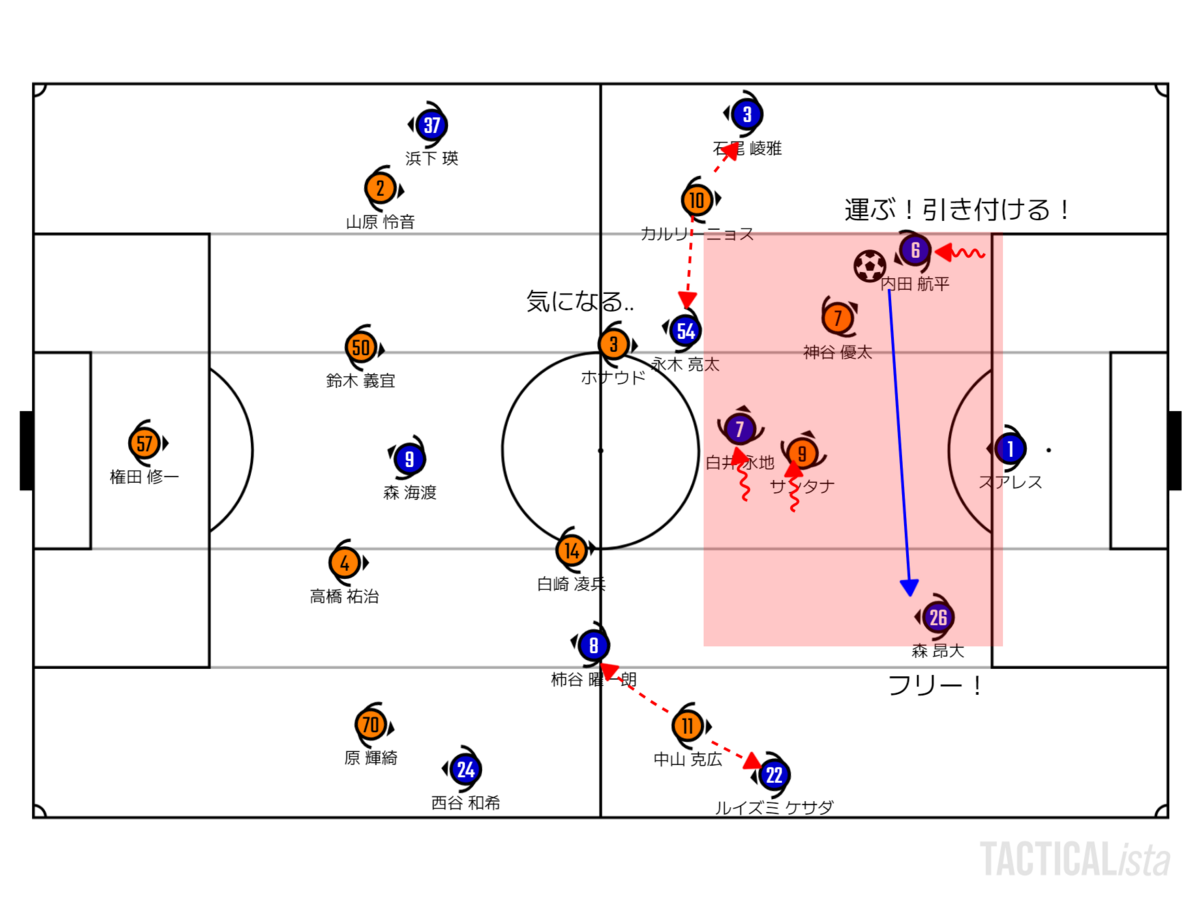

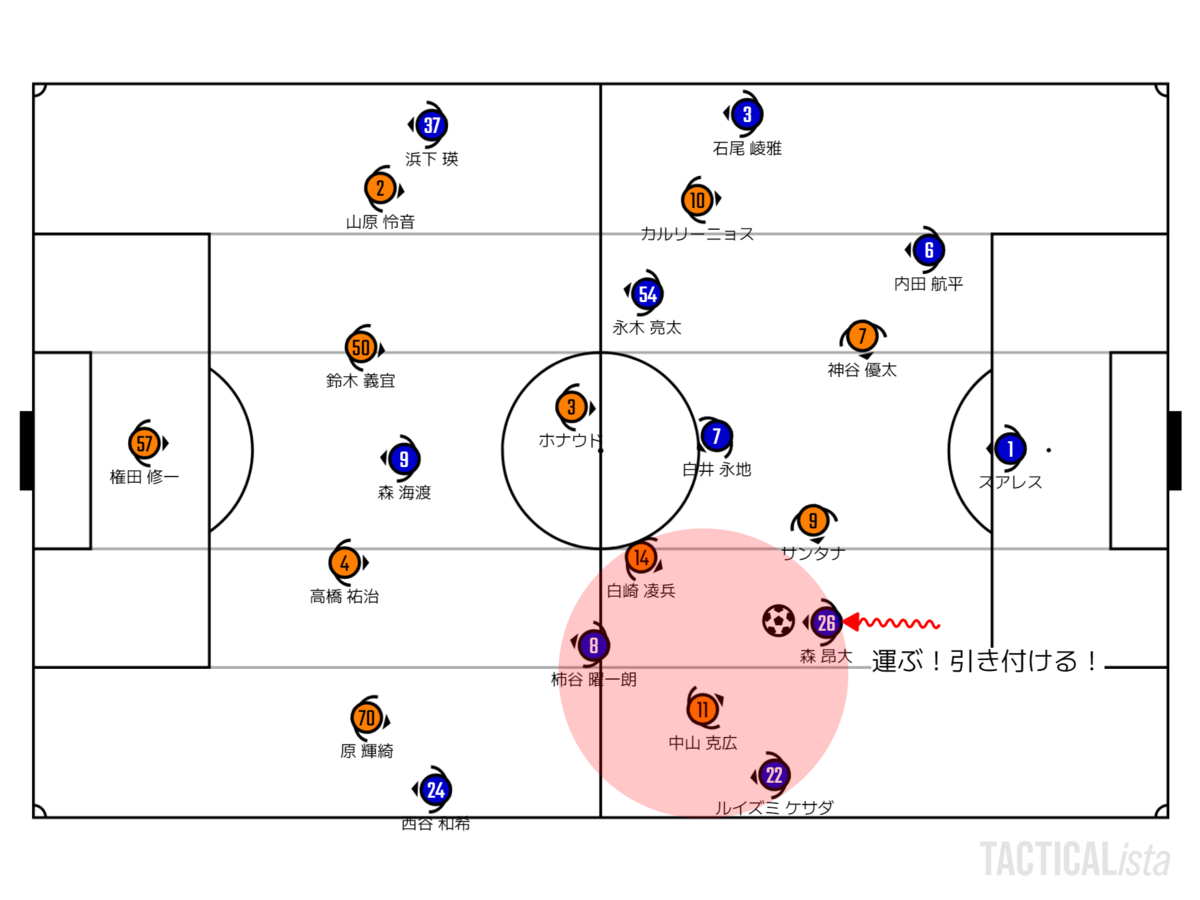

清水の後方保持に対して、いわきは1列目がボールをサイドに追いやり、ボールがサイドに出たらWBがSBまで縦スライド。サイドではめ込むようなプレスをかけてきた。

高い位置に出てくるWBの背後のスペースへはボールサイドのCBがスライド。しかし残りのCBはスライドせずにゴール前を埋める。こんな特徴の動きだった。

清水は6分、ルーカスブラガのゴールで先制する。北川がWB加瀬の裏に流れてフィードを受ける。北川はサイドまでスライドしてきた中央CBの照山を見事な浮き球コントロールでかわして置き去りに。そのままゴール前まで運んで逆サイドから走り込んできたルーカスブラガにラストパスを出した。

前に出てくるWBの裏のスペース。スライドしてくるCBとの1対1(残りのCBがスライドしてこないので、ここを制すればフリーになりやすい)。そしてカバーの不安定な逆サイド(逆サイドのWBが高い位置から戻りながら守備するから)。まさにいわきの非保持の特徴を突いたゴールだった。

さらに8分、いわきDFラインの裏に抜けた北川からのアシストで乾のゴール。清水が2点のリードを奪った。

早々の2得点で清水が主導権を握るかと思いきや、その後の試合の流れはいわきに傾く。

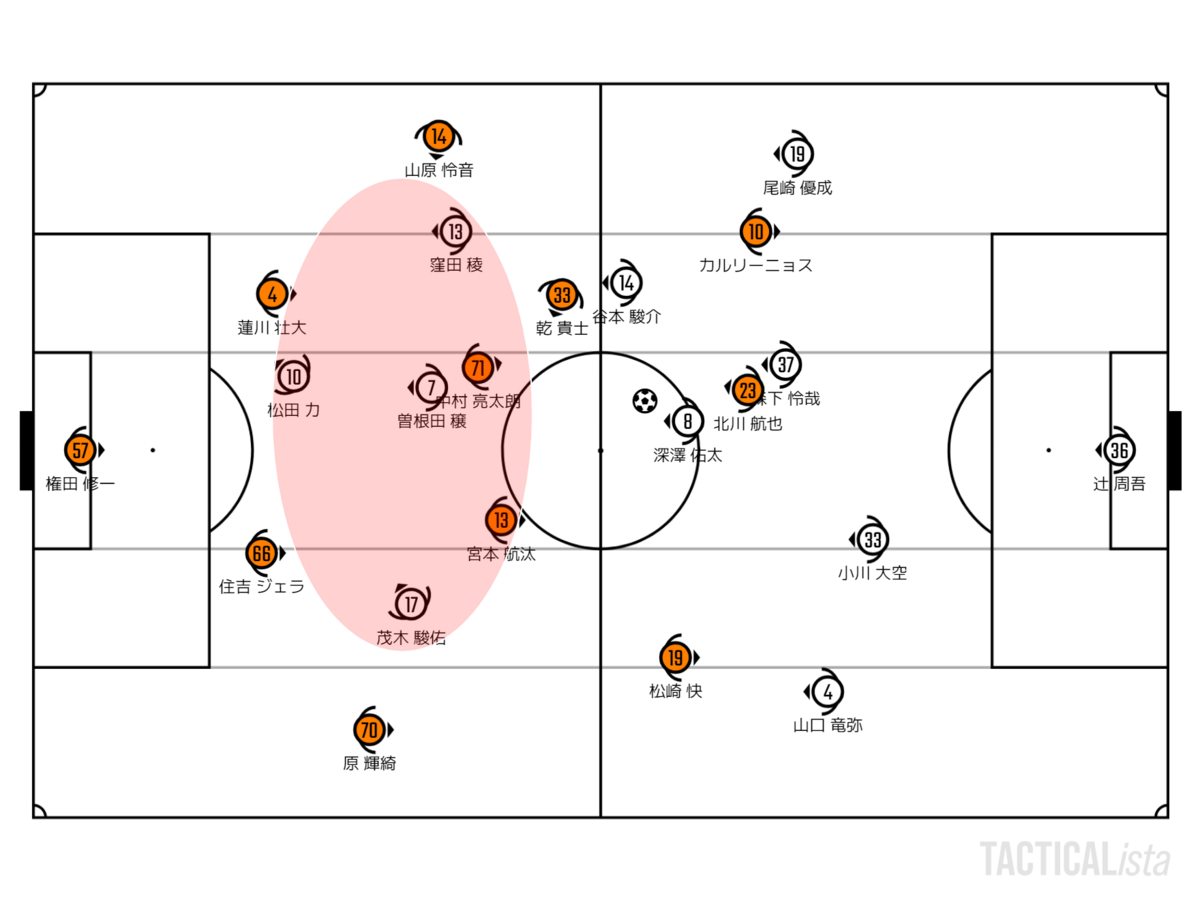

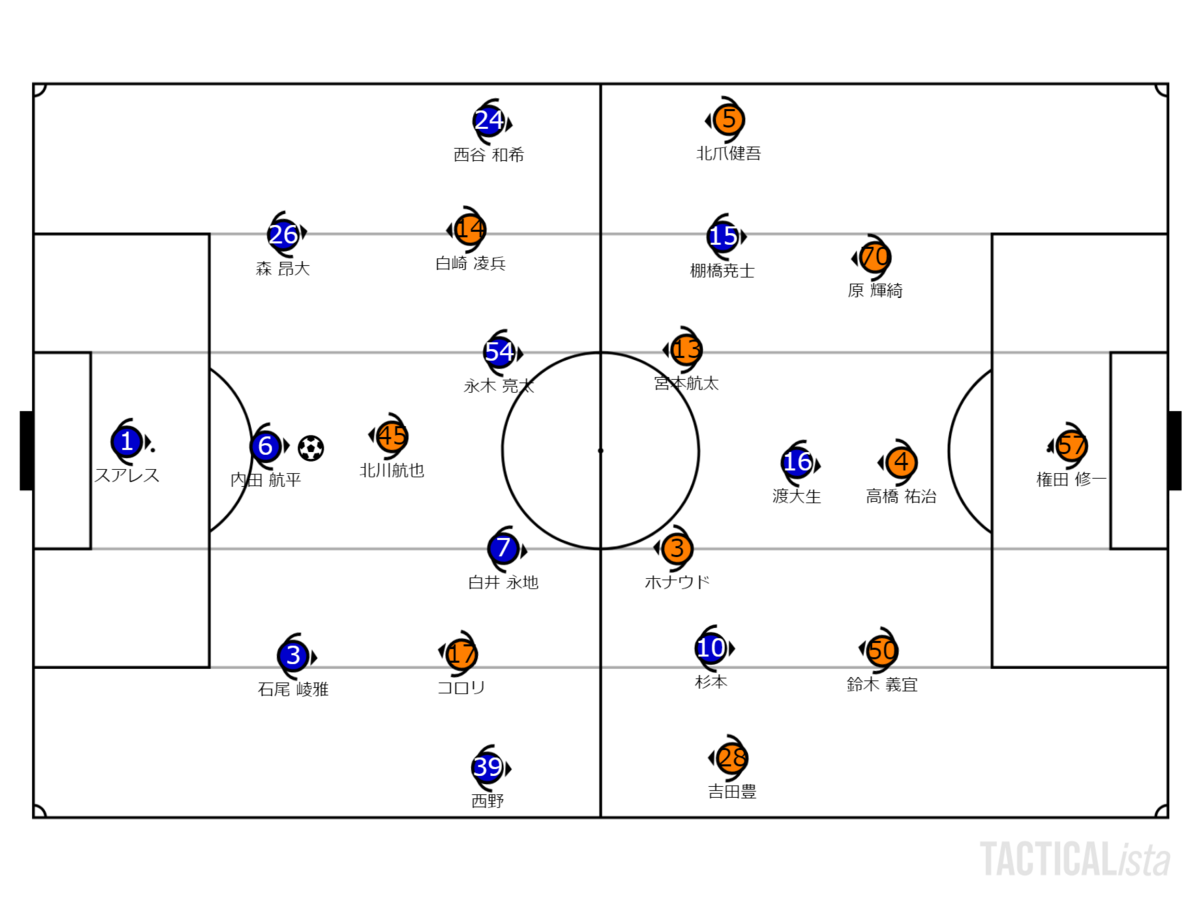

清水は保持時に乾が左脇に降りて4-3-3っぽい配置になるが、これにいわきの非保持配置がちょうど噛み合う。

サイドで制限されて詰まるので、爆弾ゲームのようなパス回しになり、中へパスを入れても余裕がなく中盤で捕まえられてしまう。後方からの組み立てが上手くいかないと裏へのボールも単調になり、いわきも対応しやすい。ということで清水は中々チャンスを作れない。

いわきの保持局面を見ると、配置とボールの循環にしっかりとした設計を感じる。

WBで清水のSBをずらしてサイドの奥へロングボールを入れたり、IHの選手が清水のボランチを動かすとすかさず内側へミドルレンジの縦パスを刺す。

サイドではWBを頂点とした三角形を作ってロンドのようにボールを動かし、アタッキングサードでは必ずポケットから裏狙いのラン。これで清水のラインを下げるとDFラインの手前のスペースに入ってシュートを狙うと。

清水は中でも左足でフリック気味のパスを出すIH西川をかなり警戒していたよう。ここにはボランチ中村がマンツー気味についているように見えた。しかし西川の左足を制限できずに、逆に西川に動かされて中央を宮本1人でケアするような場面も散見している。

前半の22分、ペースを握るいわきにゴールが生まれる。スタートは清水GK権田から。トップ下乾も含めて6人が自陣側に寄ってきた状態で権田が前線へフィード。

この時、完全に前後が分断していて照山が弾いたボールを受けた左WB大迫にプレッシャーが全くかからない。

大迫はフリーでトップの谷村にアーリー気味のボールを入れる。この時、宮本と高橋はギャップへランする有馬に意識がいって谷村への反応が遅れている。

権田のフィードに合わせて前に出ていった乾の戻りも遅く、CBの前を宮本一人で見ている状態に。最後は西川に誰も対応できずにシュートを決められた。

権田はおそらく相手のプレスがきていたので、前線へのフィードに切り替えたのだろう。それでも静止状態からのスタートで配置が崩れているのは少し切ない。またたびたび現れるトランジションへの備えと守備時の役割や関係性のあいまいさ。この辺りは早めに整えておいた方がいいと思うのだけど(といいながらすでに1年が経つが)。

ということで前半は2-1と清水1点リードで折り返す。

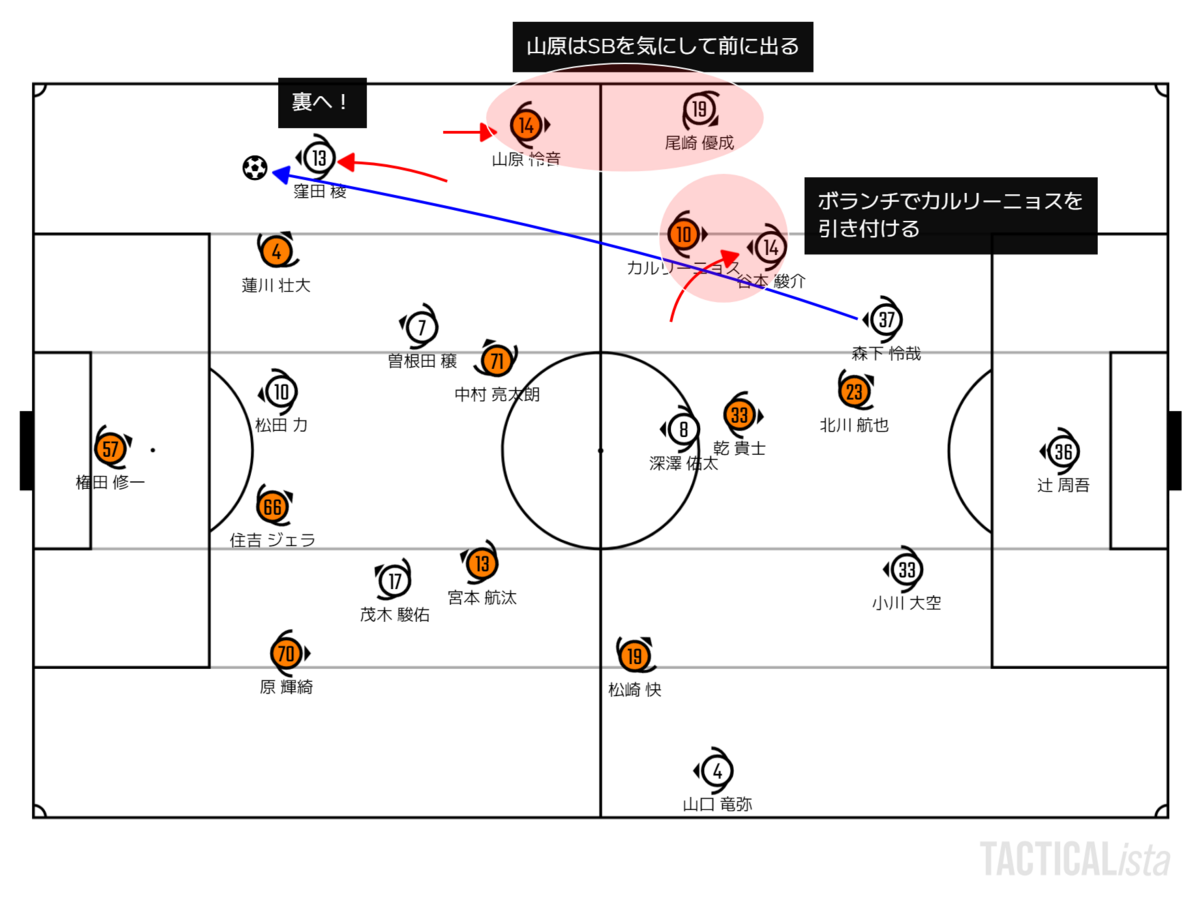

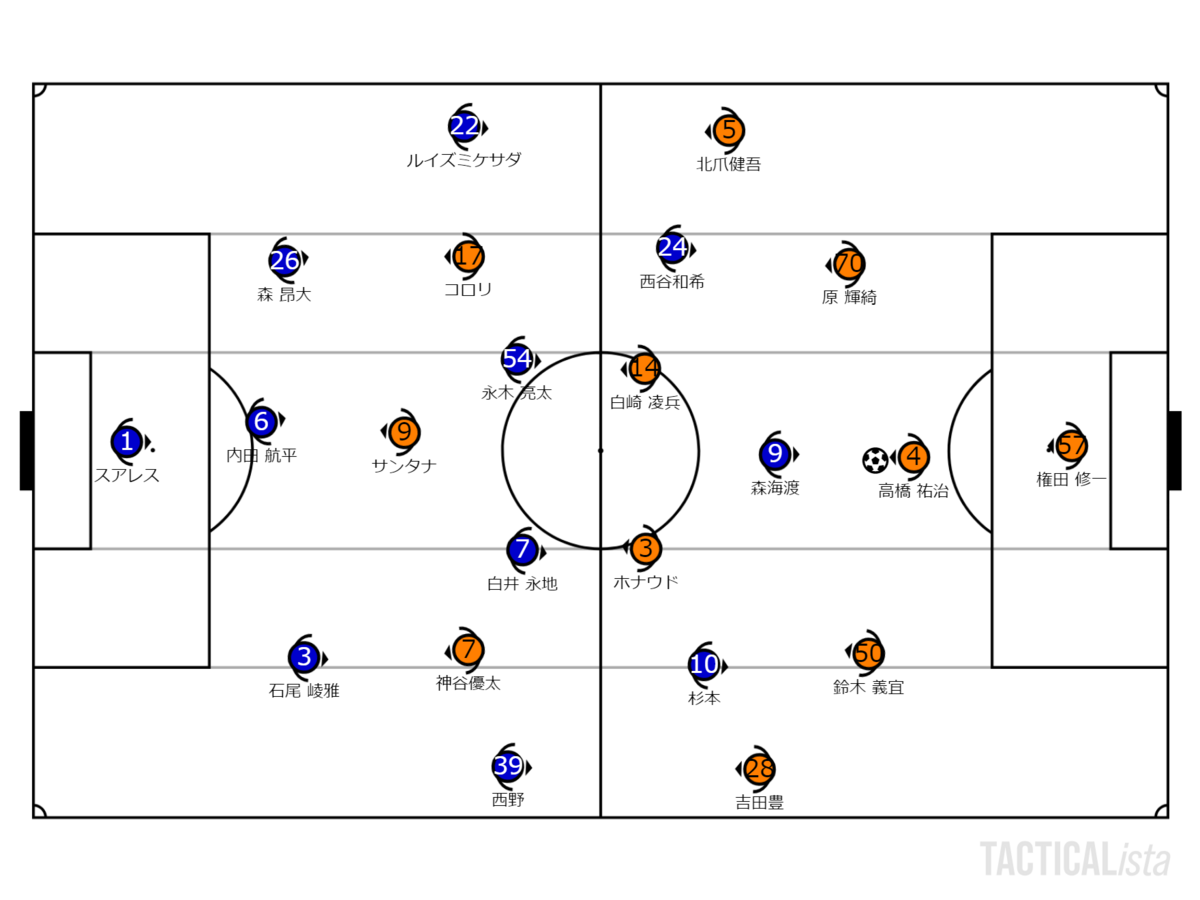

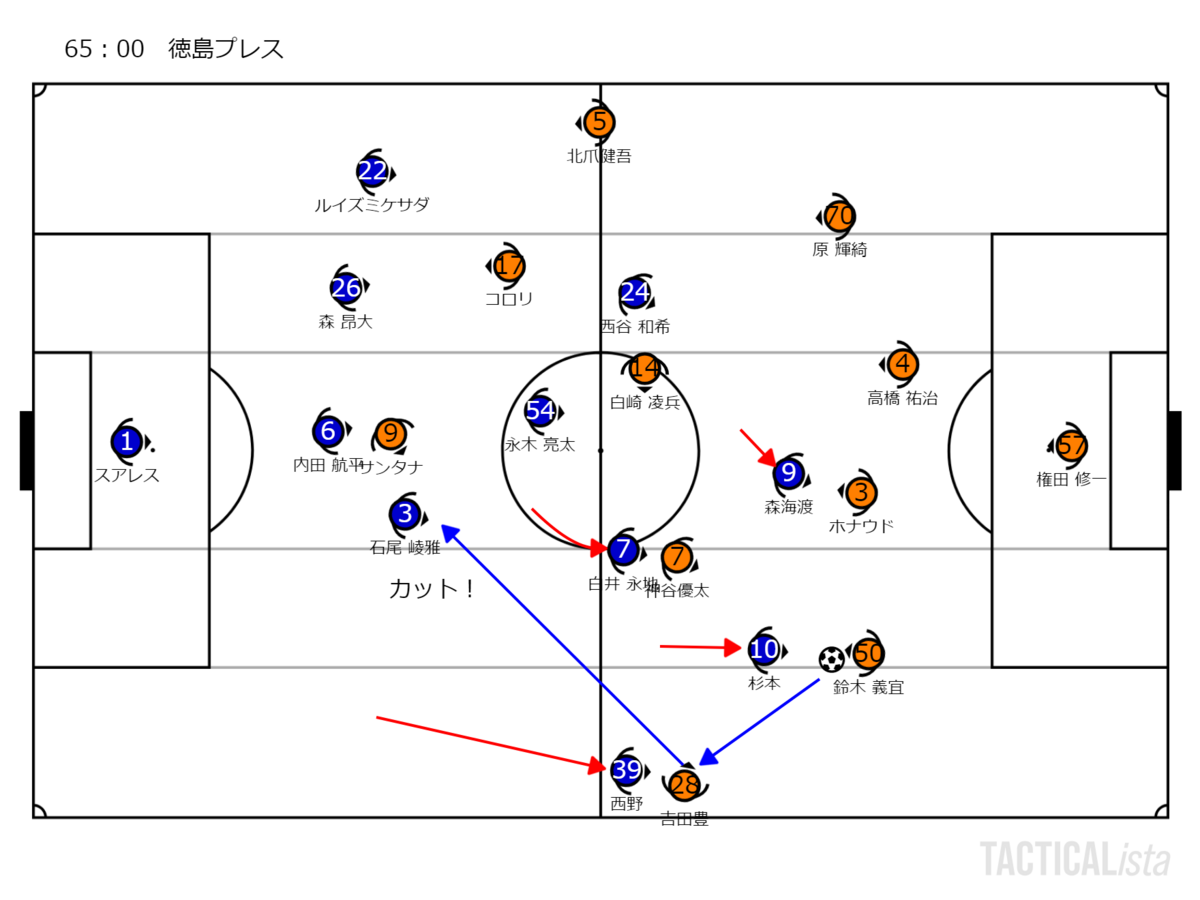

後半の清水の非保持を見ると、プレスのかけ方を少し変えたよう。いわき3バックの保持に対して左SHのブラガを出して前から制限をかけているように見える(清水は前半39分にカルリーニョスが負傷により松崎と交代。左SHブラガ、右SH松崎の並びになっている)。後ろで噛み合う形を作られたいわきは、長いボールで裏を狙ったり、前に当てて落としを拾うような前進になるのが60分頃まで。

しかしいわきは徐々に相手の守備とのやり取りを見せる。右CB五十嵐がアンカーの右横に上がるような動きを時折見せて、これを気にしてブラガのプレスがぼやける。相手が噛み合わせるなら引き付けてずらしましょうが面白い。

いわきは60分過ぎから再び繋いで押し込む時間が増え始め、アンカーの大西も前線の攻撃に参加してチャンスを作っていた。

しかし追加点を奪ったのは清水。いわきが押し込んできたところをひっくり返すようにこぼれたボールを中村、乾と繋いで左のブラガに大きく展開。ここで山原が猛烈な勢いでオーバーラップ。ブラガから山原へのボールはゴールラインを割りそうになるが山原が粘ってゴール前の北川に。これを北川が決めて清水が再び2点差に突き放した。

ポジトラから相手の制限をかわす技術と前に出ていく馬力。清水らしいゴールといってもいいかもしれない。

その後、コーナーキックからいわきが1点差に詰め寄るも、清水は選手交代を交えて最後は3バックで守備固め。そのまま試合を締めて3-2で清水が勝利した。

フィジカル面が強調されるいわきだが、攻守に整えられた組織的なチームで好印象。また個々も次のプレーへ繋ぐ個人戦術に加えて特徴的なストロングも備えている選手が多い。要注目のチームだ。

中でも挙げるならアンカーの大西選手。周りをフリーにする動き、へそでボールを受けて複数のルートを作る視野とオンザボールの技術もあるようだった。また急所を消すような守備、乾を抑えた対人もgoodでした。