戦術の教科書 サッカー進化を読み解く思想史 著:ジョナサン・ウィルソン、田辺雅之

面白い本を読んでもすぐ内容を忘れてしまうので、メモしてみます。この本は副題に(サッカーの進化を読み解く思想史)とあるように戦術の思想史(というと難しそうですが、そんなに難しくないです。様々な戦術の過去からの繋がりとか関わりみたいなお話。)について書かかれています。

ゲーゲンプレスやゼロトップなど注目されるいくつかのトピックに分かれているので読みやすいと思います。興味があるところ拾って読んでも良いし、全て読めば現在注目される戦術が過去からお互い繋がりを持って発展しているのがわかります。これを全部メモると大変なのでとりあえず僕が興味を持ったゾーンディフェンスについて書かれたところを中心に拾い、その他ちょっとお勉強したことをつけ加えて書いてみます。

その前にサッカーの歴史に興味を持つきっかけになったかつーさんのブログをリンクしておきます。

要はその3の続きのようなお話になります。

1866年に3人制オフサイドのルールができたことによって前にパスすることが可能になり、スペースという概念、パスを使って攻撃するという方法ができました。そして徐々にシステムは整理されていき1870年後半に、複数のパスコースを作りながらスペースをカバーすることができるシステム、2-3-5が主流になってきます。ここまでがかつーさんのブログに書かれています。

当時の守備は基本的にマンツーマンで行われていて、2枚のバックの選手はそれぞれピッチを右と左に分けて担当。相手が来たら広いピッチをボールを持った相手を追い掛け回して奪うような守備をしていたそうです。2-3-5なので相手FWの5人を2人でマークする形ですね。これはかなり困難です。

ここで新しい守備のコンセプトを生み出したのがイングランドのノーサンプトン・タウンの監督をしていたハーバード・チャップマン。

彼はDFの2人はボールを持った敵を追いかけ回すのではなく、低い位置に構えて自分が受け持つエリアに入って来た時だけ対処すればいいという守備方法を考えました。チャップマンがこれを考え出したのが1900年代初頭。約120年前にゾーンで守るという発想の始まりがあったのです。

そこで1925年に現在と同じルール「2人制オフサイドルール」が採用されます。これにより以後、現在に通じる戦術の大きな変化が生まれていきます。

2人制オフサイドルールが採用されると、今度は攻撃側が優勢になり得点が大量に生まれました。2-3-5のシステム同士試合をすれば、2バックに対して5人でパスを回して攻められますからね。

だぶついている前線の人数を中盤と後ろに回し3-2-2-3の配置。これにより数的なアンバランスが解消された上に中盤と前線を攻守に連動させるという考えが生まれました。この戦術が効果的だと知られると当然他のチームも追従します。するとお互いのチームが3枚の前線に3枚の守備陣。4枚の中盤に4枚の中盤という状態で試合が行われることになります。

つまり、このようにマッチアップという考えができてサッカーの戦術が一気にシステマティックになりました。ただこのようにシステムが噛み合う状態はマンマークが有効でまだゾーンディフェンスが主流になることはありませんでした。

さらに時間を進めましょう。このWMシステムはイングランドからヨーロッパ大陸へ、そしてさらに他の地域へと伝播していきます。南米大陸ブラジルにこのWMシステムを拡げたのはハンガリー人監督ドリ・クルシュナーだと言われています。 ドリ・クルシュナーはハンガリー代表としてプレーした選手で、引退後はスイス代表やスイスのクラブを監督として指揮しました。

これが4バックの時代が始まりです。フラビオ・コスタは4バックシステムを用いて1950年のワールドカップブラジル大会でブラジル代表の決勝まで進みます。しかし決勝という大舞台でブラジルはウルグアイに敗れてしまいました。世にいう「マラカナンの悲劇」です。

ちなみに、優勝したウルグアイのシステムにもユダヤ系のハンガリー人が関わっています。ウルグアイは3人のDFの後ろにスイーパーを置く4-3-3のシステムでしたが、これは元々はスイスのクラブで監督をしていたオーストリア人カール・ラパンが考え出したものでした。このスイーパーを置くシステムは欧州では弱者の立場のスイスが強国に対抗するために生み出され「スイスボルト」「ヴェルウ・ディフェンス」などと呼ばれていました。このシステムはイタリアのカテナチオの思想的バックボーンとなっています。

何故このウルグアイがこのシステムを採用したのでしょうか。実はウルグアイのキャプテンのバレラの所属していたチーム、ペニャロールの監督がハンガリー人のエメリコ・ヒルシェル。ウルグアイの4-3-3のスイーパーシステムはバレラの提案で採用されたと言われています。

その他にも、1950年代のハンガリー代表が現在でいう偽9番の戦術で「マジックマジャール」と呼ばれて当時のサッカー界に非常に強いインパクトを残したのは有名です。この頃の中央ヨーロッパは、戦術的に非常に先進的な地域だったようです。中欧、東欧の指導者が南米のフットボールに大きな影響を与えていたといえます。

話をブラジルの4-2-4に戻しましょう。マラカナンの悲劇を受けてブラジル代表は戦術の見直しが始まりました。ブラジルが「スイスボルト」のシステムを採用したウルグアイに敗れたのはディフェンスのマークの差に原因があったのではないかという批判が起きました。

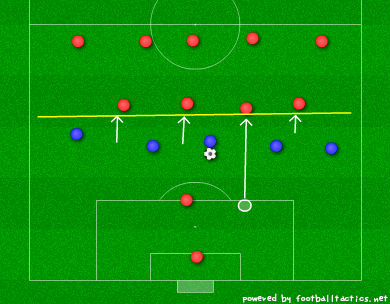

そこでフラビオ・コスタの後を受けて代表監督の座に就いたゼゼ・モレイラはマンツーマンで守備をするよりゾーンで守った方が組織的な守備を展開しやすいと考えました。さらにマークの受け渡しや攻守で選手が連動していくという発想を生み出します。今日採用されている組織的な戦術の発想の元が形作られたのはこの時期だと言ってもいいでしょう。

4バックのゾーンディフェンスを採用したセレソンは1958年のワールドカップスウェーデン大会でついに世界の頂点に立つことになりました。第2次世界大戦後の復興が進んだヨーロッパ大陸で行われたこの大会はこれまで以上に多くのジャーナリストやサッカー関係者が集まり世界的に大きく注目される大会でした。その中で優勝したブラジル代表の戦術がサッカー界に与えたインパクトは大きいものでした。ここで世界的に守備の戦術思想がマンツーマンからゾーンディフェンスへと移行していくことになります。

ここで一旦休憩。続きはまた後ほど。